Anekdotische Evidenz

Anekdotische Evidenz bezeichnet einen logischen Fehlschluss, bei dem von einem oder wenigen konkreten Fällen auf eine allgemeine Regel oder universelle Gültigkeit geschlossen wird. Es gibt dabei zwei Probleme: Zum einen kann die Richtigkeit meistens nicht überprüft werden, zum anderen muss, selbst wenn die Aussage zutrifft, diese nicht allgemeingültig sein.

Eine Aussage wie: “Ich kenne drei Menschen, die durch die Covid-Impfung erkrankt sind”, ist nicht überprüfbar. Existieren diese Menschen überhaupt? Sind sie wirklich erkrankt? Wer hat festgestellt, dass die Erkrankung durch die Impfung hervorgerufen wurde? Daher kann man mit diesem Scheinargument nicht die Forderung begründen, beispielsweise die Impfkampagnen einzustellen.

Im Gegensatz dazu steht die empirische Evidenz. Hier liegen tatsächlich messbare/überprüfbare Zahlen und Fakten vor, mit denen beispielsweise eine Aussage über die Sinnhaftigkeit von Impfungen getroffen werden kann (Anzahl der Impfungen, Anzahl der anerkannten Impfschäden). Hier sind Studien und wissenschaftliche Quellenarbeit reproduzierbare Methoden, um verlässliche Aussagen treffen zu können.

Anekdotische Evidenz muss nicht automatisch erfunden oder falsch sein, sondern es kann sich durchaus um reale Erlebnisse, Beobachtungen oder Ereignisse handeln. Sie kann sich also eignen, um einen Ausnahmefall zu beschreiben, aber nicht, um daraus Regeln abzuleiten. Beispiele wären hier das Hochwasser, dass es auch “früher schon mal gab” oder der Opa, der “Kette geraucht hat, aber trotzdem steinalt geworden ist”.

Wie funktioniert sie?

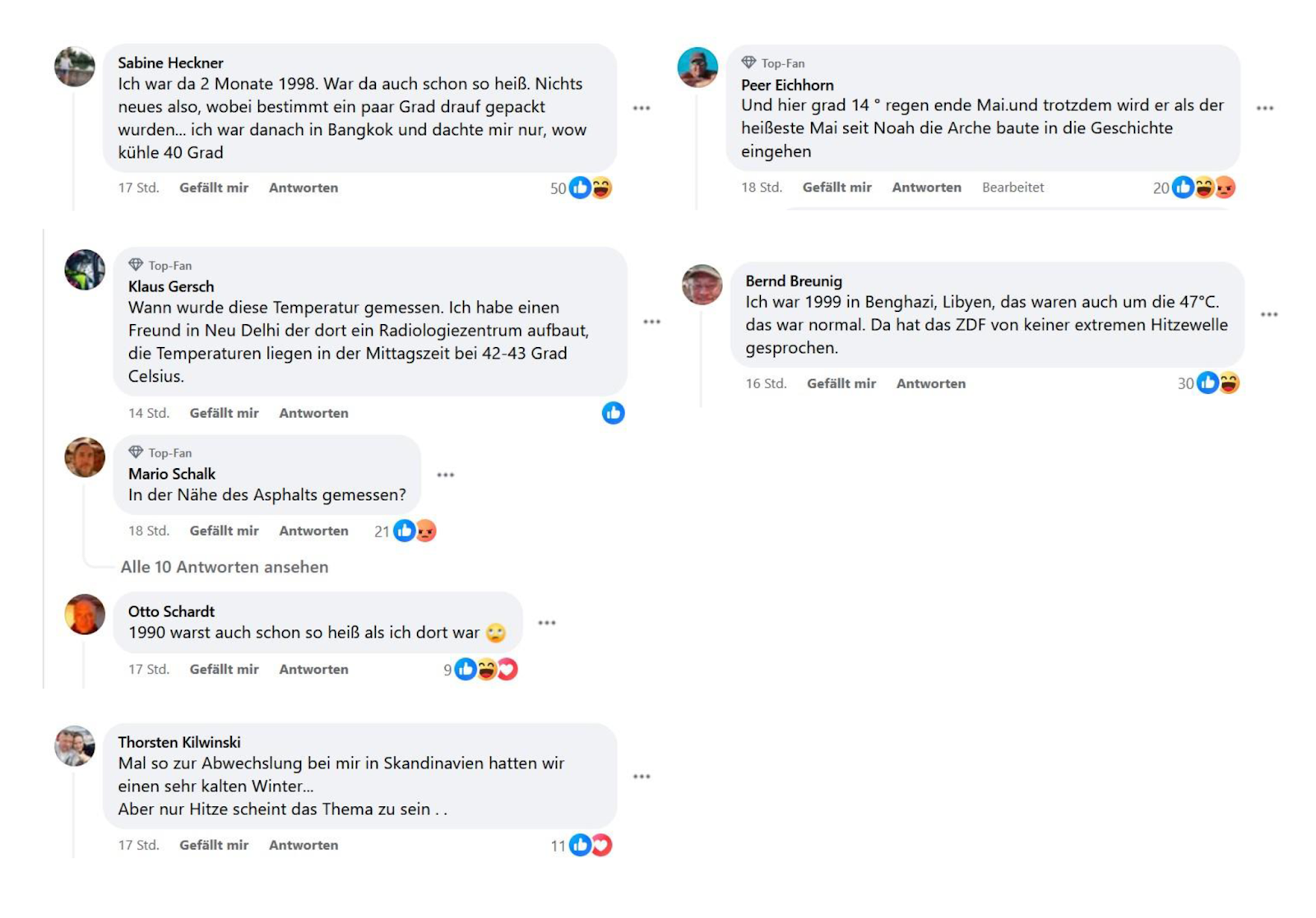

Als Taktik eingesetzt, soll sie beispielsweise durch willkürliches Herausgreifen von Einzelfällen dazu dienen, Ereignisse zu relativieren. So kann man beispielsweise in den sozialen Medien unter kontroversen und emotional aufgeladenen Themen wie Migration, Rassismus oder Klimawandel regelmäßig Kommentare lesen, die entweder krasse Ausnahmen, nicht überprüfbare Erlebnisse oder Behauptungen als “Gegenargument” anführen.

Die Anekdotische Evidenz ist uns im Alltag geläufig, weil sie in vielen Gesprächen gegenwärtig ist: “Bei meiner Tante hat Homöopathie geholfen”, “als ich jung war, war es die ganzen Ferien über 40 Grad im Schatten”.

Sie wirkt dann besonders gut, wenn wir den Gesprächspartner*innen vertrauen und davon ausgehen, dass sie uns keinesfalls belügen würden. Zudem ist ein konkretes Beispiel immer greifbarer und bleibt besser im Gedächtnis als abstrakte Statistiken.

Influencer*innen oder Speaker*innen auf großen Bühnen arbeiten oft auch mit Anekdotischer Evidenz. Sie nutzen eindrucksvolle Einzelfallgeschichten, um eine allgemeine Gesetzmäßigkeit zu belegen. Diese Geschichten mögen wahr sein, doch lässt sich eine allgemeine Regel nicht allein durch eine Sammlung ähnlicher Geschichten nachweisen.

Anekdotische Evidenz kann manchmal ihre Berechtigung haben, wenn sie den Tatsachen entspricht. Dann zeigt sie, dass etwas im Rahmen des Möglichen ist und somit zum Ausgangspunkt für weitere wissenschaftliche Forschungen werden kann.

Ein paar Beispiele

Die Anekdotische Evidenz begegnet uns aktuell besonders häufig bei Themen, die mit der Klimakrise zusammenhängen. Um zu verleugnen, dass Berichte über Extremwetterlagen, hohe Temperaturen oder andere Anzeichen der fortschreitenden Klimaerwärmung ernst zu nehmen sind, wird auf eigene Erfahrungen verwiesen, die natürlich laut Statistik nicht repräsentativ sind.

Warum ist sie so gefährlich?

Die Anekdotische Evidenz ist schwer bis gar nicht zu widerlegen. Man hat nicht die Möglichkeit, eine Behauptung wie “ich kenne allein drei Personen mit Impfschaden” zu widerlegen, da man naturgemäß nicht alle Bekannten des Gegenübers kennt.

Sie packt einen eher emotional. Herausragende Einzelfälle, tragische Geschichten, gerade das Außergewöhnliche bleibt in Erinnerung und berührt uns mehr als die sauberste Statistik. Gleichzeitig wird es als herzlos empfunden, die Erfahrung des Gegenübers nicht zu würdigen oder gar infrage zu stellen, und diesem Vorwurf möchte man sich nicht aussetzen. Sie verzerrt das Bild der Realität und ist hier verwandt mit der False Balance.

Wenn solche Einzelaussagen dann von Menschen getroffen werden, die – wie Influencer*innen – eine hohe Reichweite und Glaubwürdigkeit haben und dann noch Gruppendynamiken hinzukommen, wie Gruppenzwang, Gruppendenken oder die Tendenz, sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen, können sich aus den aus der Anekdotischen Evidenz abgeleiteten Schlüssen leicht falsche Aussagen als vermeintlich richtig in der Gesellschaft verfestigen.

Was tun, und was nicht?

- Einordnen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine Anekdotische Evidenz den Tatsachen entspricht, kann man auf den Kontext verweisen. Dadurch, dass man den Tatsachengehalt der Anekdote erst einmal gar nicht thematisiert, vermeidet man es, das Gespräch gleich abzubrechen.

- Manchmal liegt es auf der Hand, dass eine Anekdote mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. So ist häufig angeblich eine unnatürliche Häufung von Todesfällen nach Impfungen im Umfeld von Impfgegner*innen anzutreffen. Hier darf man gerne auf Statistiken verweisen und die Unwahrscheinlichkeit herausstellen.

- Eine Anekdotische Evidenz muss nicht erfunden oder unwahr sein. Sie kann zum Beispiel durchaus die berühmte “Ausnahme von der Regel” darstellen. Dann kann man aus ihrem Vorliegen schließen, dass etwas möglich ist. Aber weder kann man daraus auf die Häufigkeit schließen, noch eine Kausalität daraus ableiten.

Hat dir der Artikel gefallen?

Wir sind für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen. Um uns zu unterstützen, kannst du bequem unser PayPal-Spendenkonto spenden@dergoldenealuhut.de nutzen (an Freunde senden) oder unser Spendenkonto bei der Postbank.

Kontoinhaber: Der goldene Aluhut gUG (haftungsb.) IBAN: DE36 1007 0399 0054 2787 00 – BIC: DEUTDEBBP32