Gish-Galopp

Der Gish-Galopp ist eine Taktik, bei der im Gespräch einfach so viele unfundierte, substanzlose oder zusammenhanglose Thesen oder Argumente abgefeuert werden, dass es nicht mehr möglich ist, sich mit ihnen allen auseinanderzusetzen. Der Begriff wurde von der Biologin Eugenie Scott nach dem Kreationisten und Wissenschaftsleugner Duane T. Gish benannt, dessen Diskussionsstil unter anderem für das rasche Wechseln von Themen bekannt war.

Wie funktioniert es?

Der Gish-Galopp erinnert an muddy the waters oder flooding the zone with shit, mit dem Unterschied, dass er eher im direkten Dialog eingesetzt wird, während die “Muddy the waters”-Taktik weniger zielgerichtet ist. Sie funktioniert, ohne dass eine Antwort abgewartet wird, indem die Desinformation einfach so breit wie möglich gestreut wird, beispielsweise durch Sharepics.

Gish-Galopp hingegen braucht eine*n Partner*in. In einer Diskussion oder einem Interview wird das Thema sofort gewechselt, sobald man auf Argumente eingeht oder es versucht. Durch die schiere Menge an vorgebrachten Thesen hat der Gish-Galopp, genau wie das Sealioning, den Charakter einer DoS-Attacke (Denial of Service, Überlastung von Servern durch zu viele gleichzeitige Anfragen) und versucht das Gegenüber so zu überfordern.

Diese Technik zielt daher zum einen darauf, die Gesprächspartner*innen in eine Rechtfertigungs- oder Verteidigungshaltung zu bringen, in der nur noch reagiert werden kann, während der Part mit dem Gish-Galopp Themen und Tempo bestimmt. Zum anderen soll auch ganz gezielt das Vertrauen in die Kompetenz des Gegenübers erschüttert werden, das irgendwann nicht mehr mit dem Tempo mithalten kann. Durch diese Überrumpelung des Gegenübers wird versucht, eine Diskussion scheinbar zu gewinnen.

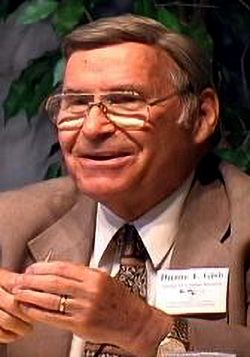

Der Kreationist Dr. Duane Tolbert Gish (1921 - 2013)

Ein paar Beispiele

Die Taktik begegnet einem in Interviews, wenn die interviewte Person sofort das Thema wechselt, sobald nachgebohrt und konkrete Antworten verlangt werden. Sie kommt aber auch im Alltag vor, wenn jemand in Gesprächen unter Kolleg*innen oder am Gartenzaun scheinbar tausend Argumente und Beispiele anführen kann.

Sie kann Anklänge von Whataboutism enthalten oder darin bestehen, in schneller Folge, ein Buch/eine Studie/eine anekdotische Evidenz nach der anderen als Beleg für die eigene These ins Feld zu führen. Eine inhaltliche Prüfung oder gar Widerlegung ist auf die Schnelle nicht möglich, und wenn man darauf einsteigt, wird sofort die nächste Studie oder das nächste Beispiel vorgebracht, ohne auf eine etwaige Antwort zu reagieren.

Während der Pandemie hat man oft beobachten können, wie Berichte über angebliche Impfschäden in Kommentaren, einer nach dem anderen, sozusagen als Serie unter der Berichterstattung z.B. der öffentlich-rechtlichen Medien zu Corona verlinkt wurden. Oft wurde sich dort noch nicht einmal mehr die Mühe gemacht, etwas selbst zu formulieren, sondern es wurden lediglich die Links kommentarlos als zahlenmäßige Übermacht kopiert und eingefügt.

In einer Debatte über Klimawandel könnte jemand, der den Gish-Galopp verwendet, schnell eine Reihe von Behauptungen aufstellen, wie „Es gibt keine wissenschaftliche Einigkeit über den Klimawandel“, „Die Erde hat sich in der Vergangenheit immer schon erwärmt und abgekühlt“ und „CO2 ist gut für Pflanzen“. Jede dieser Behauptungen ist entweder falsch oder irreführend, aber es würde Zeit und Mühe erfordern, sie alle zu widerlegen.

Warum ist sie so gefährlich?

Vor allem, wenn ein Ungleichgewicht in der rhetorischen Fähigkeit besteht, ist es häufig so: Bemerkt man, dass gerade ein Gish-Galopp stattfindet, ist man schon mittendrin. Wie andere Techniken, namentlich die bereits erwähnten Whataboutism und Muddy the waters, fordert sie ein frühes konsequentes Einschreiten und Unterbinden.

Der Gish-Gallop führt dazu, dass für Dritte die Rollen im Gespräch sehr ungleich verteilt sind: Eine Seite hat scheinbar mehr Informationen, Wissen und Argumente (und Redezeit) als die andere, die nur reagiert. Das kann dazu führen, dass man derjenigen Seite, die den Gish-Galopp anwendet, mehr Kompetenz unterstellt, und dass deren Argumente und Thesen mehr im Gedächtnis bleiben als die Widerlegungen und Antworten des Gegenübers. Schlimmstenfalls entsteht der Eindruck, dass ein Gesprächspartner „am Ende gar nichts mehr sagen konnte“.

Ein Gish-Galopp erschlägt mit Desinformation. Mitlesende, die von manchen Narrativen vielleicht noch gar nichts wissen, kommen hier vielleicht das erste Mal damit in Kontakt. Auch hier kann die schiere Menge an (falscher) “Information” die Bereitschaft, diese zu glauben, begünstigen, wenn nicht alle Behauptungen kritisch geprüft werden, was in vollem Galopp aus Zeitgründen nur selten möglich ist.

Was tun, und was nicht?

Vorab: Generell sollte man sich niemals nur von der Anzahl vorgebrachter Argumente beeindrucken lassen, sondern stets auf die Qualität der Argumente achten. Befindet man sich jedoch mitten in einem solchen Galopp, ist dies natürlich schwer, daher die folgenden Tipps:

- Auf jeden Fall sollte man vermeiden, dass der Gish-Galopp Fahrt aufnimmt. Wenn man erst einmal mitgerissen wird, ist es viel schwerer, wieder auszusteigen. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt kann man noch die Notbremse ziehen. Das bedeutet zwar, dass man sich scheinbar „unhöflich“ verhält und die Regeln des Diskurses bricht, indem man eine Antwort verweigert. Dies ist jedoch in diesem Fall absolut legitim. Hier kann es hilfreich sein, sich klarzumachen, dass man tatsächlich der*diejenige ist, der*die das Gespräch wieder zu einem sinnvollen Austausch führt.

- Deutlich machen, dass man nicht darauf einsteigt, und dies auch nach außen kommunizieren. Hier kann man ähnlich wie beim Whataboutism arbeiten: „Lass uns erstmal eine Sache zu Ende diskutieren“ oder „Bleiben wir noch bei diesem Thema“.

- Als Moderator*in oder Interviewer*in empfiehlt sich eine gute Struktur und Vorbereitung. Wer als Gesprächspartner*in bereit ist, sich nicht mitreißen zu lassen, hat einen sicheren Stand.

- Moderierende in den sozialen Medien können inflationäre Serienkommentare hier auch gerne ausblenden, um die Kommentarspalten frei von Desinformation zu halten und einen sinnvollen Austausch zu fördern.

Hat dir der Artikel gefallen?

Wir sind für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen. Um uns zu unterstützen, kannst du bequem unser PayPal-Spendenkonto spenden@dergoldenealuhut.de nutzen (an Freunde senden) oder unser Spendenkonto bei der Postbank.

Kontoinhaber: Der goldene Aluhut gUG (haftungsb.) IBAN: DE36 1007 0399 0054 2787 00 – BIC: DEUTDEBBP32